Ortsbeschreibung 1894 und 1896 | Hauptlehrer Sigmund und Pfarrer Böhringer | Teil 4 - Mundart, Dialekt

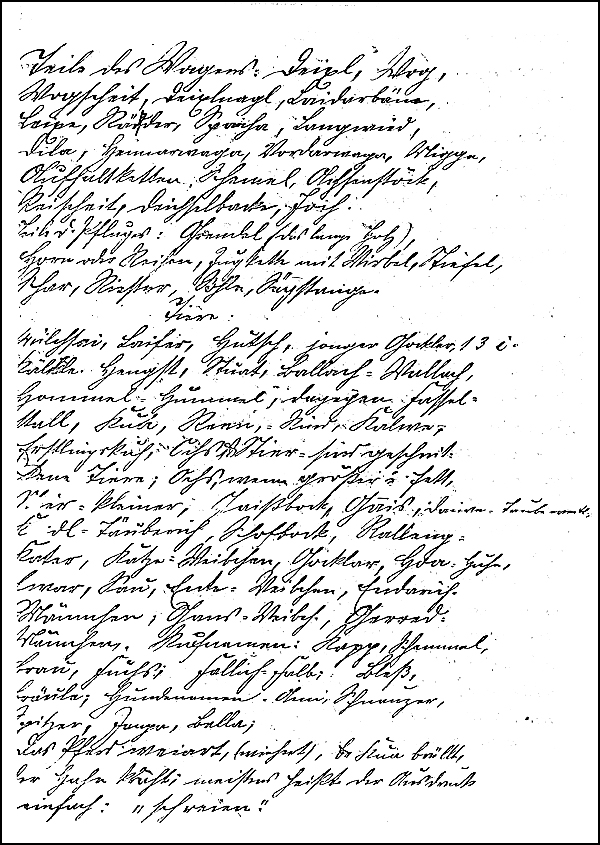

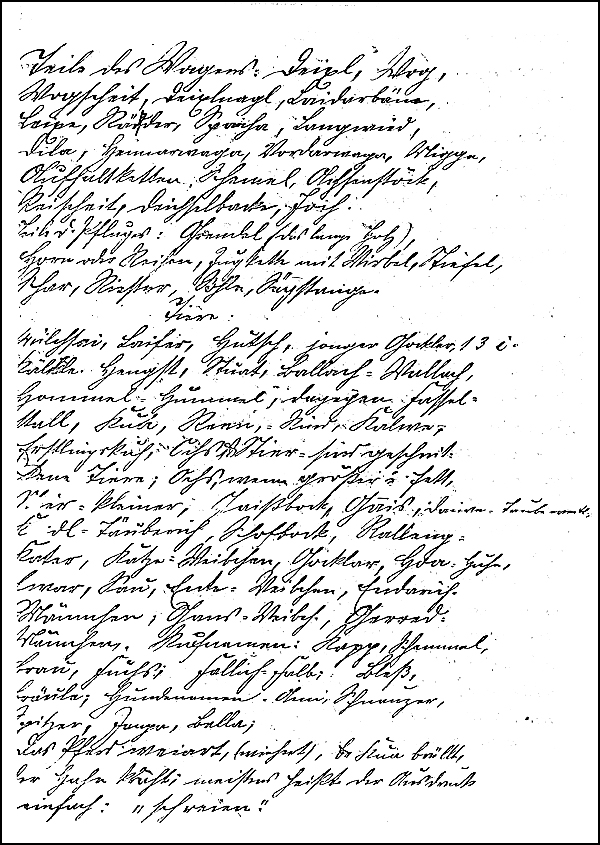

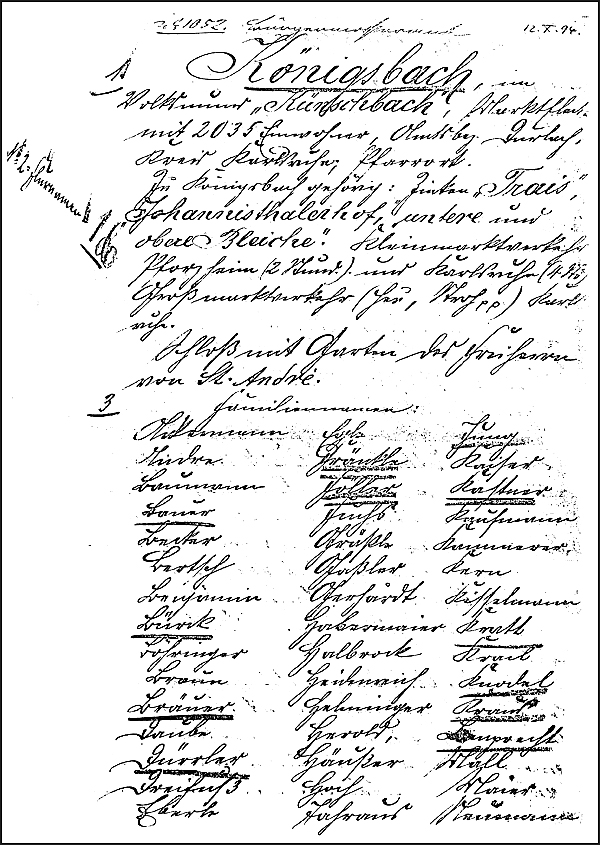

FKSG-04595, Eine Seite des handgeschriebenen Manuskripts des Hauptlehrer Sigmund von 1894. Original im Ortsarchiv Königsbach.

FKSG-04595, Eine Seite des handgeschriebenen Manuskripts des Hauptlehrer Sigmund von 1894. Original im Ortsarchiv Königsbach.

Hauptlehrer Sigmund, von dem wir schon mehrfach gehört haben, hat uns vor 120 Jahren noch einen Text hinterlassen, der sehr wichtig für unsere Dialektsammlung ist. Er versuchte, den Königsbacher Dialekt zu dokumentieren. Einiges aus dem alten Dialekt haben wir beibehalten, aber vieles ist doch schon verloren gegangen. Umso mehr freut uns diese Aufzeichnung:

Medich, Dennsdich, Merdwoch, Donnersdich, Freidich, Samsdich, Sonndich. Weihnacht = Chrischdag, Fastnacht = Fasnat. Vorigs Johr, des Johr, s'anner Johr, gestert, Onad-nächde. Frihleng, Sommar, Herabst, Wendar. Morjez, am Neine, am Middags. Vesper = Zonnarn, Owands = abends. Vorna an de Woch, henna an de Woch, Hoid (heute), vorgeschdart, am Nachds.

So beschreibt Sigmund verschiedene Wochentage und Zeiten. Der Dialekt war früher mehr ausgeprägt als heute, selbst in der Schule wurde kaum Hochdeutsch gesprochen und Zuwanderung oder Zuzug, der den Dialekt verwässern hätte können, fand nur begrenzt statt.

Gwiddär, Rega, Schloosa (Hagel), Wenn (Wind). Himmelsrichtung wird nach Dörfern bestimmt. „S'thut an (unleserlich) Stern schießa” bedeutet, dass ein Wunsch, den man im selben Augenblick hegt, erfüllt wird. Milchstrooß, s'tut Wedder-Leichden. Hell, sauber, donkel, dregich. Großvadder, Schwiegar, Unkel, Tanden. Cousin wir eigentlich mehr Vetter und Bas genannt. Kensdaaf oder Kennsdaif (Kindstaufe), Geddle = Patin. Widdmann, Widdfra, Gudadag, guda Morjn, Adje.

Beim Niesen: Helf dar Gott. Milliona, Donnerweddar, Wenn d'nomma varrecke dhädscht. Jud = Stenkar, Knitzer Jud schämde, Sadan.

Aber auch ein kompletter Kinderreim hat Sigmund im Dialekt aufgeschrieben:

Des isch da Dauma | der schidlt Pflauma | der läst'se uff | der tragt'se hoim | ond des Klai | babbelt alles dahai.

Sigmund schrieb auch einige Lebensmittel und Gerichte auf, die damals beim Volk genossen wurden: Kaffee, Sauerkraud, Dampfnudl, Bauchstecherla, Schupfnudl, Spätzle, Scherrgickel (Kennt das jemand?) Maultascha, Küchla, Eicherkucha, Pfannakucha, Kartoffelschnitz = Krombiraschnitz, Krombirasalad, Moschd, Wei, Ziwewewei.

D'Fra muß debai schaffa, de Mann fahrt aufs Fell on holts Fuder. Dass eine Frau allein fährt, kommt sehr selten vor. Jeder ordentliche Bauer hat seinen Gaul. Der Mann „zackart”, eegt = eggt, mäht, lad uff, fährt Mischt usw. Die Frau melkt und schafft in der Küch. Butter und Käse wird vom Mann bereitet, da die Milch nach den nahen Städten versandt wird. Der Milchlohn dient zur Bestreitung der Haushaltskosten und gehört der Frau. Wein wurde hier bis vor 30 Jahren (d.h. bis ca. 1864) viel gebaut, es soll guter Wein gewesen sein. Jetztt sind die „Weigart” ausgehackt und andersweitig bepflanzt.

I geh an d'Dchmidde, zom Schneidar, Schumacha, Schreinar, Bahvirar (hier konnten wir nicht herausfinden, was gemeint ist), Mecksdar = Metzger, Kamöfeger.

Auch Begriffe und Handwerksgegenstände aus der Landwirtschaft sind aufgezählt: Zoi = Korb, Karscht, Hau, Sens, Rechq, Mischtkropfa = Misthaken, Gawl, Pflug, Eeg, Wisbaum, Spannseil, Schipp un Spada, Laidar.

Teile des Wagens: Deixl, Wog, Wegscheit, Räda, Spaicha, Langewied, Dila, Heimarwaga, Vorderwaga, Migga, Aufhaldketten, Schemel, Achsenstöck, Keischait, Deichselbacke, Joch.

Teile des Pluges: Grenkl (das lange Holz), Horn oder Reihen, Zugkette mit Wirbel, Sitefel, Schar Riester, Sohle, Sägstange.

Eine Aufzählung verschiedener Tiere auf den Höfen schließt Sigmund mit dem Satz: Das Pferd Weiart (wiehert), Kua brüllt, Hahn kräht; meistens heißt der Ausdruck einfach ”schreie“.

Krombira = Kartoffel, Solat, Magsoma = Mohn, Hawar = Hafer, Denkel = Spelz, Korn = Roggen. Weiza, Einkorn, Welschkorn = Mais, Dickerüwa = Runkelrüben, Zuckarüwa, weiße Rüwa, Gele Rüwa, Kohlarawa, Nüß, Äpfl, Bira, Pflauma, Zwegschda, Zippertla = kleine Pflaumen, Pferscheng = Pfirsich, Ärbl = Erdbeeren, Hebar = Himbeere, Brobar = Brombeer, Gegommar = Gurken, Zeidigs Obst = reifes Obst, unreifes Obst ist "no net zeidig".

Aber auch ganze Sätze oder Unterhaltungen zeigt Sigmund in seiner Dorfdarstellung auf: „Guda Morja”, „Du hosch awar a scheene Kua do” – „Von wem hosch denn dia kaaft?” – „Vom Schlamba” – „Was hat'se denn koscht?” – „Dreihindert Marck, wenns nummer a mol besser Wedder gewe dhäd, de Waiza wachst sehr aus.” – „Fleißich?” – „A bißle. Awwer die Quadda senn des Johr so arg. Was hann dann geschdert d'Krombira uffam Pforzamar Märktle golda?” – „A Marck an zea Pfänneng. Die wära a no deirar. I ward mi meina bis zom Spotjohr. Do ka mar se a no guat verkaafe.” – „Solang war no dän Wenn (Wind) hänn, gibts no kai besser Wädder, da Bohwall hangt widder ganz voll, do kriega mar ebbes davo.”

Weiter schreibt der Hauptlehrer: Fast isoliert liegt Königsbach mit seiner Mundsprache. Bilfingen und Ersingen sprechen grundverschieden von hier. Dort „gaits Schnai”, hier „hads Schnee”. „Wo gisch anna”? hier: „Wu gesch no”. Stein ist gleich, Wilferdinger sprechen anders. Die Juden haben die ihrem Volke eigene Aussprache. Sie setzten das Hilfszeitwort z.B. vor die Satzerweiterung, z.B. „I bin gewesen in Dorrlach”. Spüche wie „User meine Schumma” oder „bei meiner Seel” sind häufig.

Mit diesen Schlußworten endet die Ortsbeschreibung des Hauptlehrers, die uns Einblicke in den Ort vor 120 Jahren gab.

Auch Pfarrer Oskar Böhringer beschreibt im August 1895 in ein-zwei Sätzen den Königsbacher Dialekt: Ortsmundart. Diesselbe grenzt vielfach an den schwäbischen Dialekt, hat Anklänge an denselben. … Das „d” in Wörtern wie Wald, Grund, Rind, Magd, ist nicht hörbar. Man sagt z.B: „D'Mag isch mid'm Kin un em Hun in de Wall gange” statt: „Die Magd ist mit dem Kind und dem Hund in den Wald gegangen.” ”überfell” statt ”übers Feld” usw.

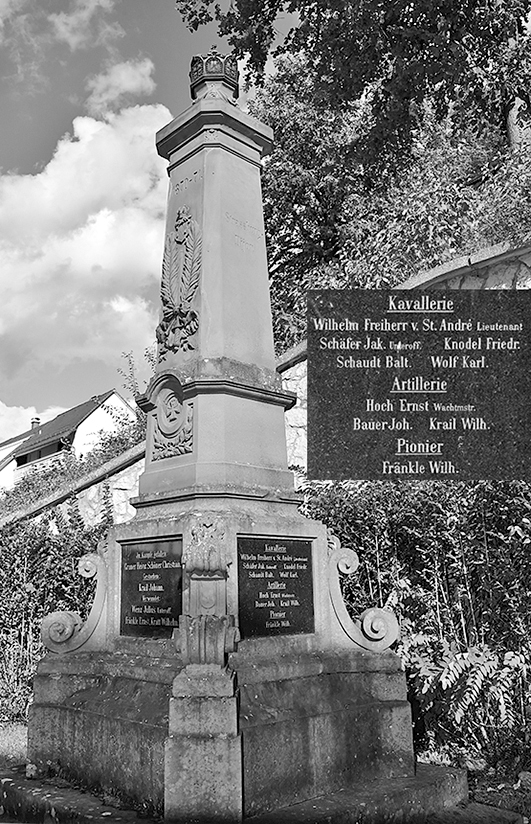

Foto: Uwe Kaiser. Kriegerdenkmal des deutsch-französischen Krieges 1870/71 in der Steiner Straße, errichtet vom Kriegerverein.

Foto: Uwe Kaiser. Kriegerdenkmal des deutsch-französischen Krieges 1870/71 in der Steiner Straße, errichtet vom Kriegerverein.

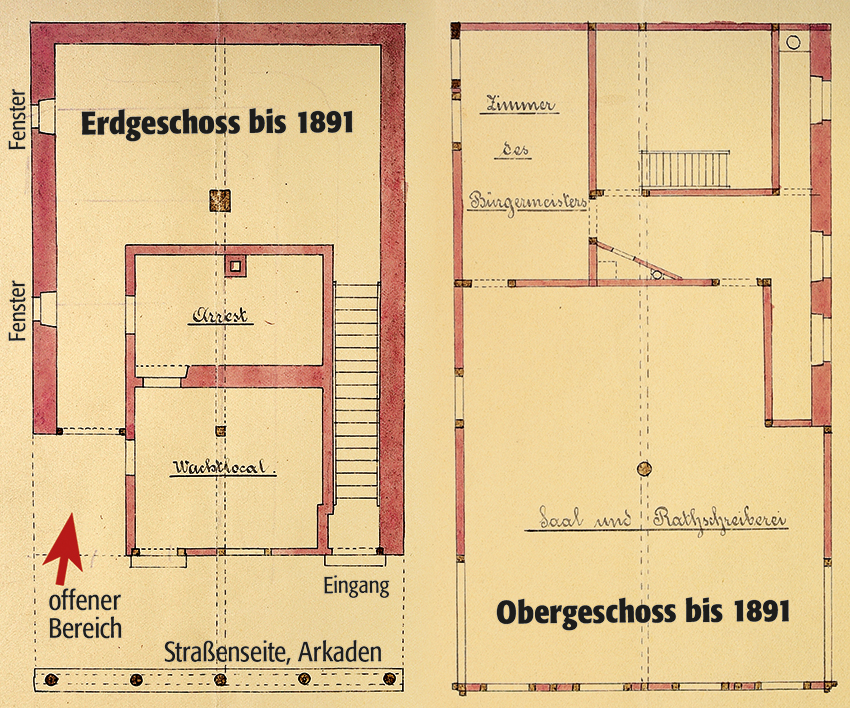

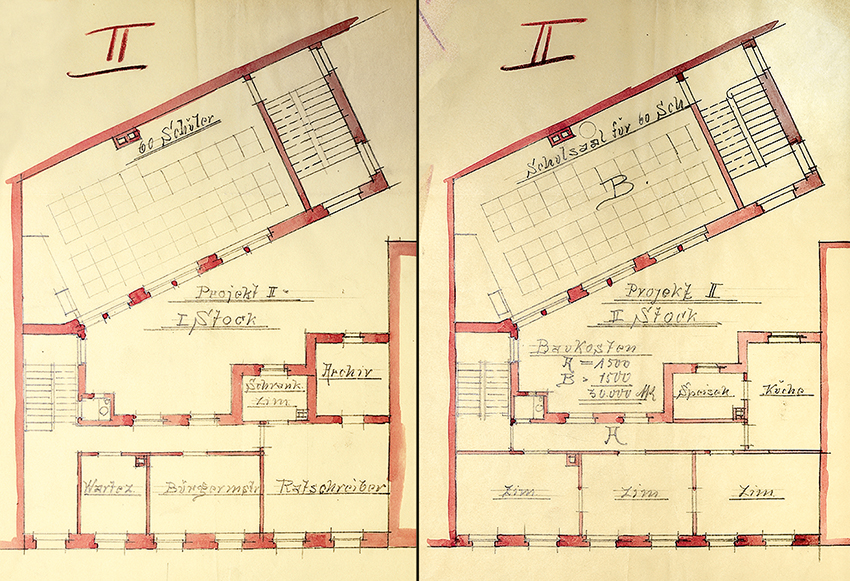

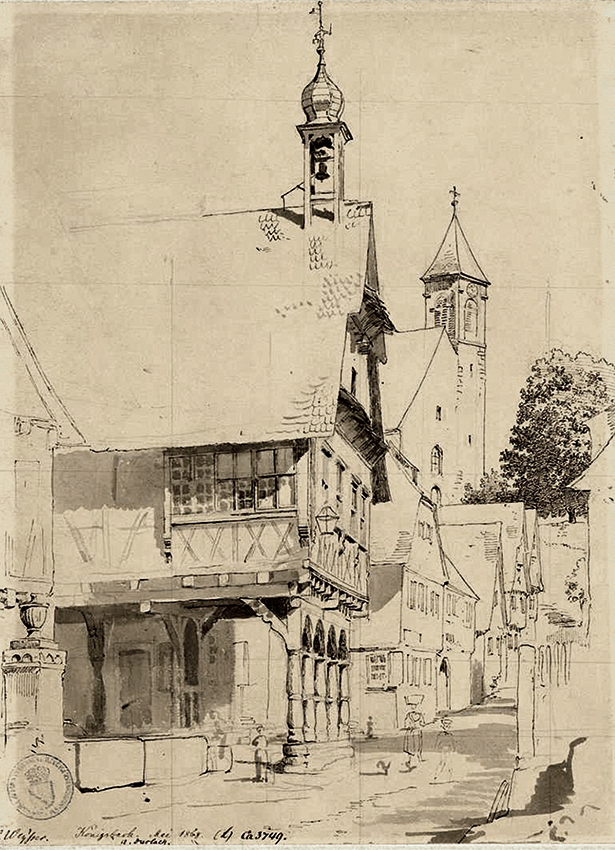

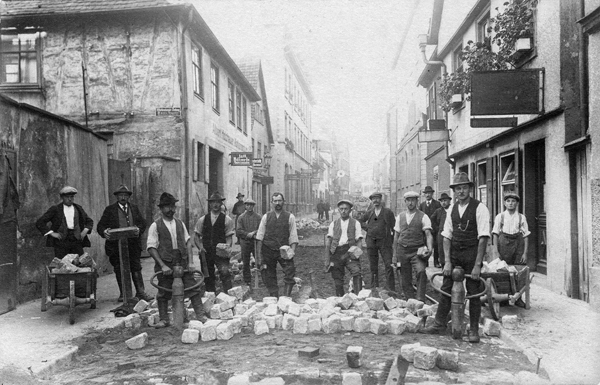

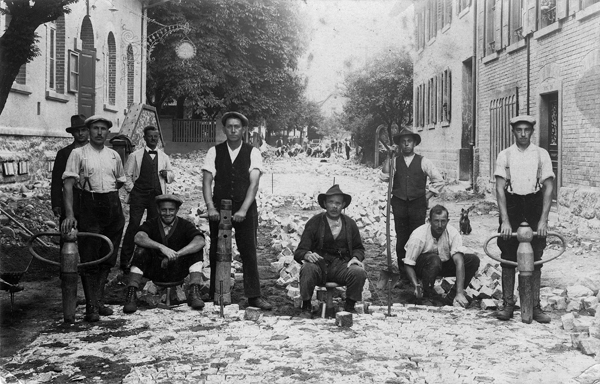

Nachdem der Neubau nicht zustande kam, entschloß man sich 1892 zu einem grundlegenden Umbau des Rathauses.

Nachdem der Neubau nicht zustande kam, entschloß man sich 1892 zu einem grundlegenden Umbau des Rathauses.

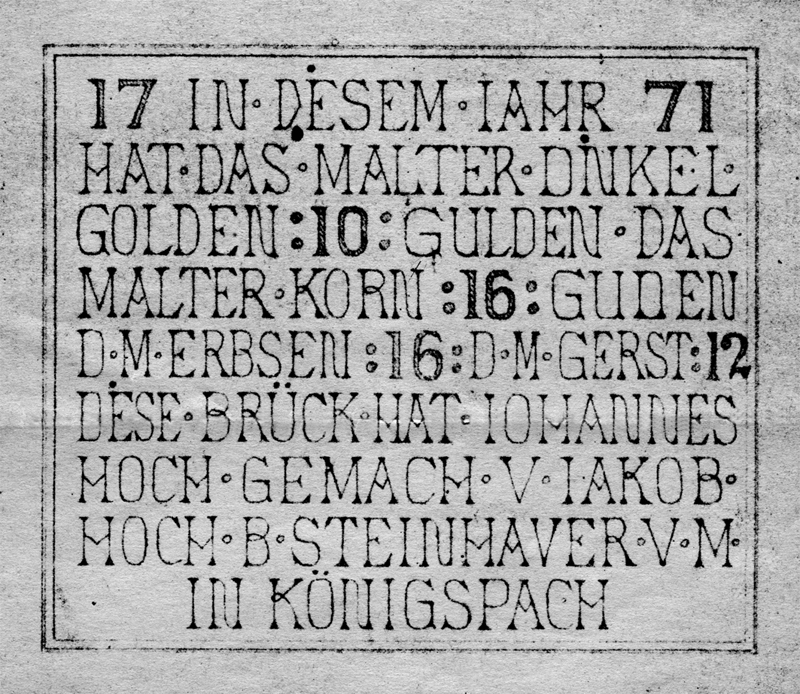

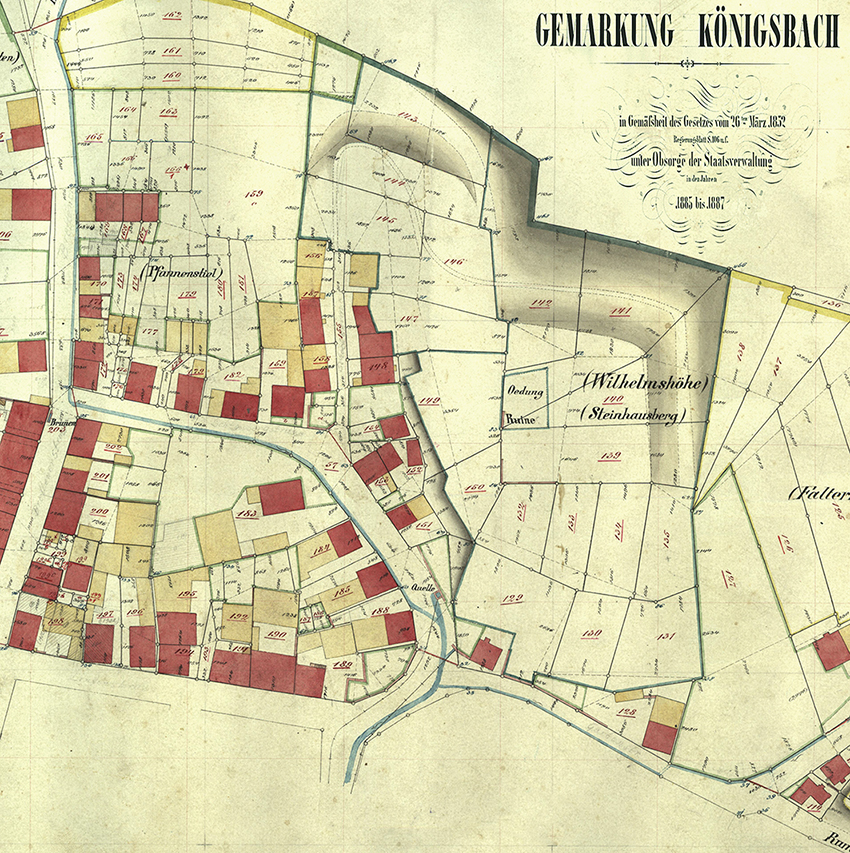

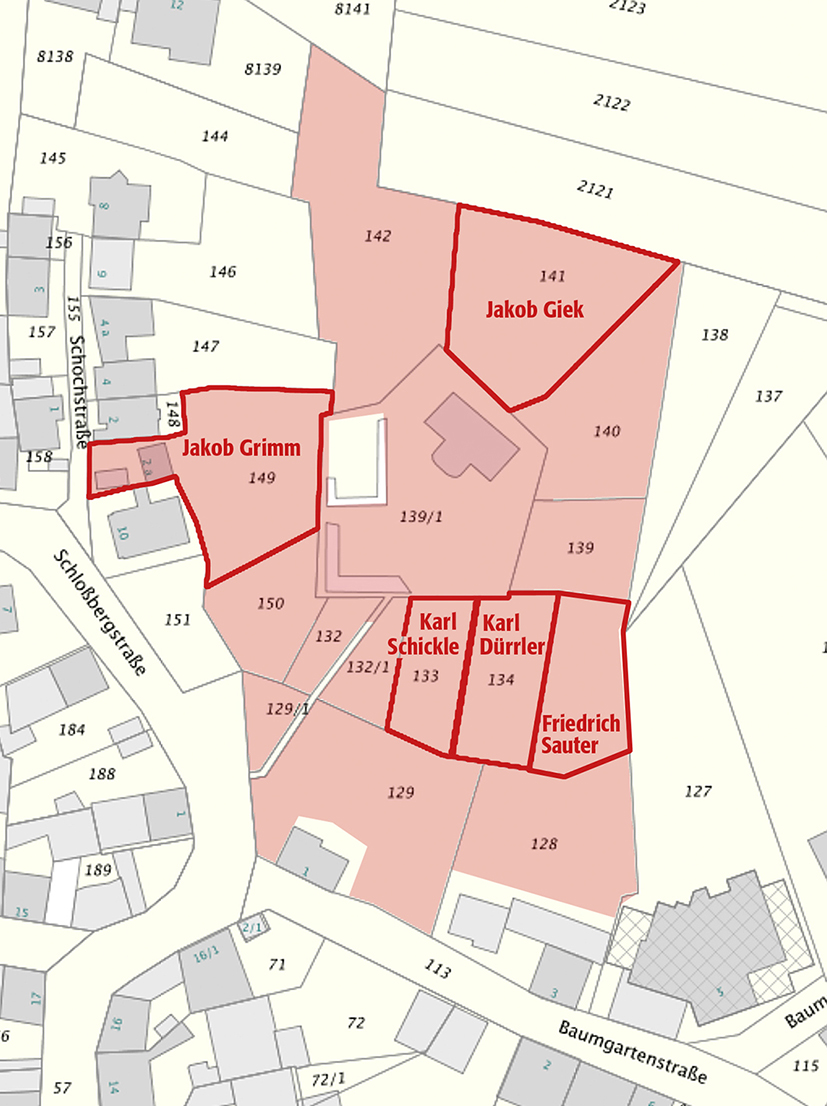

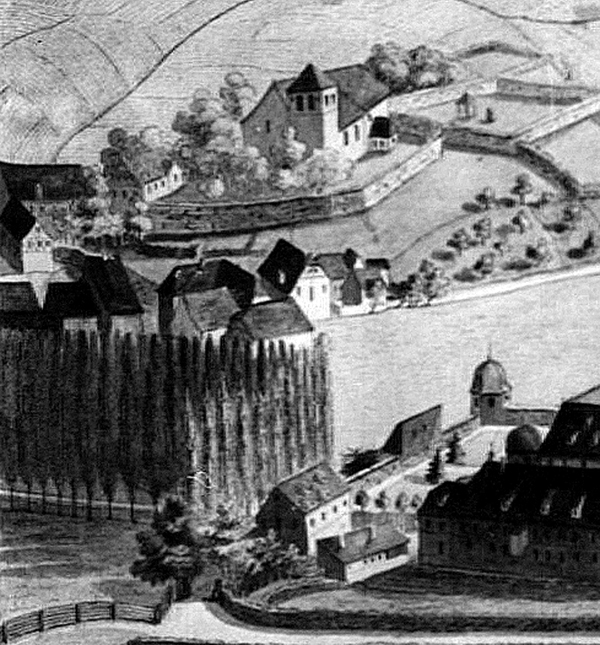

Während des 30jährigen Krieges, im Jahr 1622, wurde das neu erbaute Steinhaus auf dem Hohberg und vor allem der darin befindliche Weinkeller zerstört (wie wird im Ortsblatt vor wenigen Wochen berichteten). Auf dem Steinhausberg lagerten insgesamt weit über 90.000 Liter Wein, sollten unsere Berechnungen über das Fudermaß stimmen. Wir haben inzwischen weiter recherchiert: Der Kellerraum muss eine Höhe von mind. 3 Meter gehabt haben. Wahrscheinlich ist, dass nicht alle Fässer in demselben Kellerraum lagerten, sondern Fässer und andere Vorräte verteilten sich auf mehrere Räume. Vielleicht gab es noch einen separaten Erdkeller oder einen Kellerraum außerhalb. Die Grundfläche muss mind. 8 m breit und 11 m lang gewesen sein – eher noch größer, da wir die Anzahl der 5-Fuder-Fässer nicht wissen. Also könnte die Menge Wein - zumindest in der Theorie - doch möglich gewesen sein.

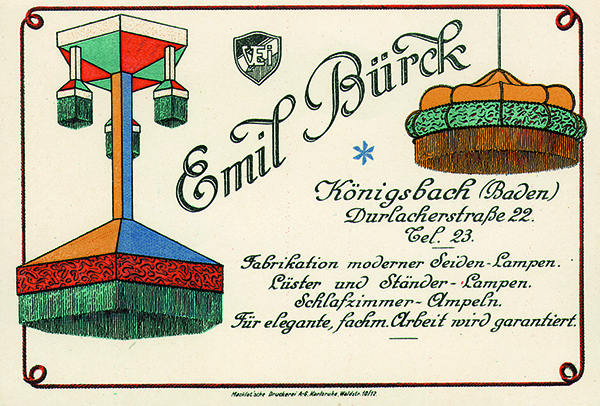

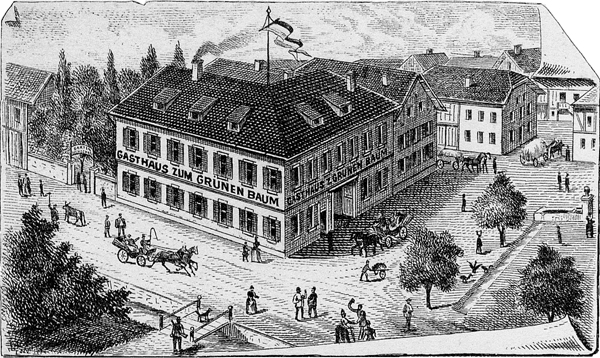

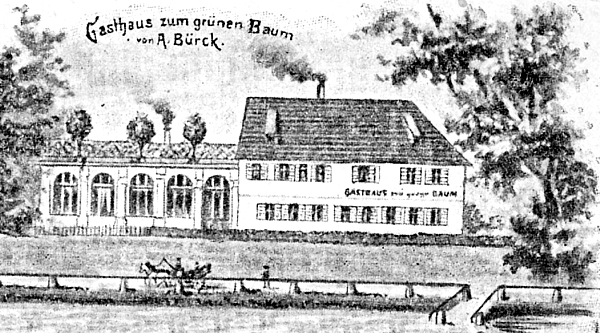

Während des 30jährigen Krieges, im Jahr 1622, wurde das neu erbaute Steinhaus auf dem Hohberg und vor allem der darin befindliche Weinkeller zerstört (wie wird im Ortsblatt vor wenigen Wochen berichteten). Auf dem Steinhausberg lagerten insgesamt weit über 90.000 Liter Wein, sollten unsere Berechnungen über das Fudermaß stimmen. Wir haben inzwischen weiter recherchiert: Der Kellerraum muss eine Höhe von mind. 3 Meter gehabt haben. Wahrscheinlich ist, dass nicht alle Fässer in demselben Kellerraum lagerten, sondern Fässer und andere Vorräte verteilten sich auf mehrere Räume. Vielleicht gab es noch einen separaten Erdkeller oder einen Kellerraum außerhalb. Die Grundfläche muss mind. 8 m breit und 11 m lang gewesen sein – eher noch größer, da wir die Anzahl der 5-Fuder-Fässer nicht wissen. Also könnte die Menge Wein - zumindest in der Theorie - doch möglich gewesen sein.  Im Jahr 1927 luden die Eheleute Emil und Emma Bürck die Königsbacher zur ersten Kinovorstellung im „Lichtspielhaus” ein. „Die Wolgaschiffer” zitterten auf der Leinwand und ein Tenor aus Karlsruhe sang dazu. Die Musik für den Film lieferten ein Königsbacher Klavierspieler und ein Geiger aus Pforzheim. In dieser „musikalischen Besetzung” liefen bis 1934 alle Filme ab, denn es war die Zeit der Stummfilme. Trotzdem erfreuten die Königsbacher Zuschauer sich in dem immerhin 220 Sitzplätze zählenden Kino lange Jahre hindurch daran.

Im Jahr 1927 luden die Eheleute Emil und Emma Bürck die Königsbacher zur ersten Kinovorstellung im „Lichtspielhaus” ein. „Die Wolgaschiffer” zitterten auf der Leinwand und ein Tenor aus Karlsruhe sang dazu. Die Musik für den Film lieferten ein Königsbacher Klavierspieler und ein Geiger aus Pforzheim. In dieser „musikalischen Besetzung” liefen bis 1934 alle Filme ab, denn es war die Zeit der Stummfilme. Trotzdem erfreuten die Königsbacher Zuschauer sich in dem immerhin 220 Sitzplätze zählenden Kino lange Jahre hindurch daran.

einen ebenso fein gearbeitetes Schultertuch aus Wollstoff mit Schlaufenverzierungen. Das Sommerhäubchen war aus feinem Garn gefertigt, mit eingearbeiteten Perlen verziert und ebenfalls unter dem Kinn zu schließen. Die Häubchen waren nicht immer einheitlich, da sie oft selbst gefertigt wurden und dadurch auch persönlichem Modegeschmack und handarbeitlichem Können unterlagen.

einen ebenso fein gearbeitetes Schultertuch aus Wollstoff mit Schlaufenverzierungen. Das Sommerhäubchen war aus feinem Garn gefertigt, mit eingearbeiteten Perlen verziert und ebenfalls unter dem Kinn zu schließen. Die Häubchen waren nicht immer einheitlich, da sie oft selbst gefertigt wurden und dadurch auch persönlichem Modegeschmack und handarbeitlichem Können unterlagen.

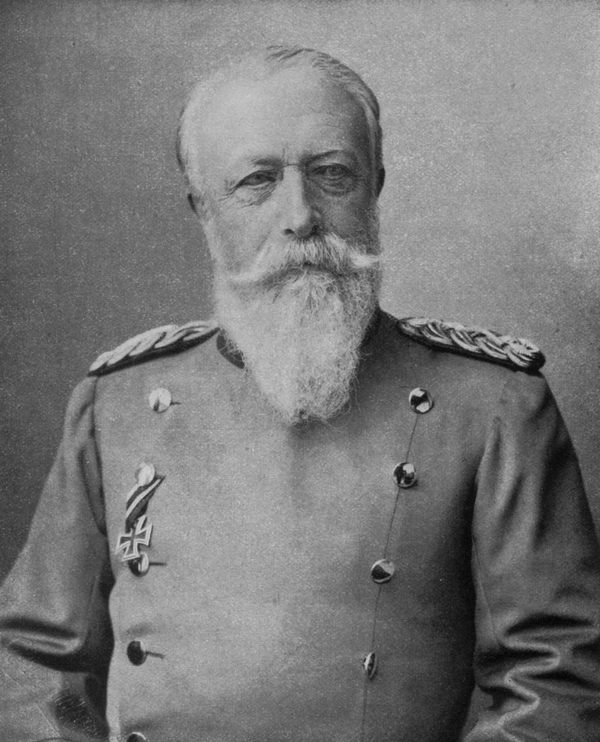

Im Zeitalter des Absolutismus wurde es üblich, Straßen nach dem aktuellen Monarchen zu benennen, eine Tradition, die bis 1918 Bestand hatte. Z.B. die Leopoldstraße, die auf Leopold von Baden (* 1790 † 1852) zurückzuführen ist, er war ab 1830 Großherzog. Die Luisenstraße geht zurück auf Prinzessin Luise von Preußen, (*1838 †1923), ihrem Mann war die Friedrichstraße gewidmet. Friedrich I. Wilhelm Ludwig von Baden (*1826 †1907) war 1852–1856 Regent und 1856 –1907 Großherzog und der zweite Sohn des o.g. Leopold von Baden. Das passt zeitlich, denn die Leopoldst. liegt näher am alten Ortskern, ist also früher entstanden. Die Wilhelmstraße ist wahrscheinlich auf Kaiser Wilhelm II. (*1859 †1941) zurückzuführen. Er war von 1888 bis 1918 letzter Deutscher Kaiser und König von Preußen.

Im Zeitalter des Absolutismus wurde es üblich, Straßen nach dem aktuellen Monarchen zu benennen, eine Tradition, die bis 1918 Bestand hatte. Z.B. die Leopoldstraße, die auf Leopold von Baden (* 1790 † 1852) zurückzuführen ist, er war ab 1830 Großherzog. Die Luisenstraße geht zurück auf Prinzessin Luise von Preußen, (*1838 †1923), ihrem Mann war die Friedrichstraße gewidmet. Friedrich I. Wilhelm Ludwig von Baden (*1826 †1907) war 1852–1856 Regent und 1856 –1907 Großherzog und der zweite Sohn des o.g. Leopold von Baden. Das passt zeitlich, denn die Leopoldst. liegt näher am alten Ortskern, ist also früher entstanden. Die Wilhelmstraße ist wahrscheinlich auf Kaiser Wilhelm II. (*1859 †1941) zurückzuführen. Er war von 1888 bis 1918 letzter Deutscher Kaiser und König von Preußen.